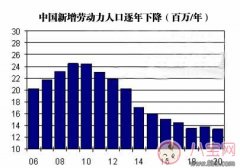

近日全国政协委员陈松蹊提交的婚育提案引发热议,核心目标是解决当前中国面临的"生娃难"问题。根据最新预测,如果生育率持续走低,到本世纪末我国总人口可能跌破5亿,65岁以上老人占比将超过40%。面对这样的"人口寒冬",专家提出调整法定婚龄至18岁的建议,背后藏着三重重要考量:

第一招:解锁生育时间窗口

我国现行法定婚龄(男22/女20)制定于1980年计划生育初期,当时要控制人口增长。但现在形势逆转,年轻人普遍晚婚晚育,很多女性30岁后才开始生育。如果允许18岁结婚,理论上能延长生育黄金期,尤其对受教育程度较低的人群而言,可能更早完成生育计划。

第二招:扩大"预备父母"基数

2025-2035年我国将有近3亿育龄女性,这是最后的生育主力军。降低婚龄相当于给这代人"提前解锁"婚姻资格,特别是农村地区,早婚传统仍有市场。据测算,若生育率能提升到1.3,到2100年人口将比维持现状多出近2亿。

第三招:扭转生育观念滑坡

当前90后、00后生育意愿持续走低,很多年轻人陷入"先立业再成家"的思维定式。降低婚龄不仅是政策松绑,更是向社会传递鼓励生育的信号。配套措施包括生育现金补贴(比如每月发奶粉钱)、多孩家庭教育优惠、税收减免等,试图重建"养娃不亏"的社会信心。

不过专家也坦言,单纯降婚龄未必见效。现在年轻人不结婚更多是因为经济压力大、育儿成本高。因此提案还包含七大组合拳:从取消三胎限制到建设托育设施,从医疗支持到住房优惠,试图打造全链条生育支持体系。

值得关注的是,生育政策调整背后暗含经济算盘。每个新生儿从奶粉、尿布到教育、医疗,至少拉动50万元消费。若能扭转生育颓势,既能缓解养老金压力,又能激活内需市场,可谓一箭双雕。

这场人口保卫战已到关键时刻。数据显示,我国育龄女性总量将在2035年后断崖式下跌,未来十年是最后的时间窗口。政策制定者正在与人口规律赛跑,试图通过制度创新重燃生育热情。但最终成效如何,还要看年轻人是否愿意为这些政策买单。